Estas son mis notas personales en el campo de los Estudios Culturales, puntualmente en la materia Modernidad, postmodernidad y subjetividades, para establecerme una línea base a hoy, cuya mapa me sirva para relacionar puntos interdisciplinarios para futuras libros.

Se explora la Ilustración y la modernidad desde diversas perspectivas filosóficas. Kant analiza la Ilustración como la salida del hombre de su minoría de edad intelectual, mientras que Habermas considera la modernidad como un proyecto incompleto, examinando las críticas posmodernas y neoconservadoras. Foucault ofrece una visión de la crítica como el arte de “no ser gobernado” y discute la relación entre poder, verdad y la tradición de la Aufklärung. Finalmente, Spielrein presenta una perspectiva psicoanalítica, argumentando que la destrucción es una fuerza fundamental en el devenir, ilustrándolo con ejemplos biológicos, psicológicos y mitológicos, en relación con los instintos y el desarrollo del Yo.

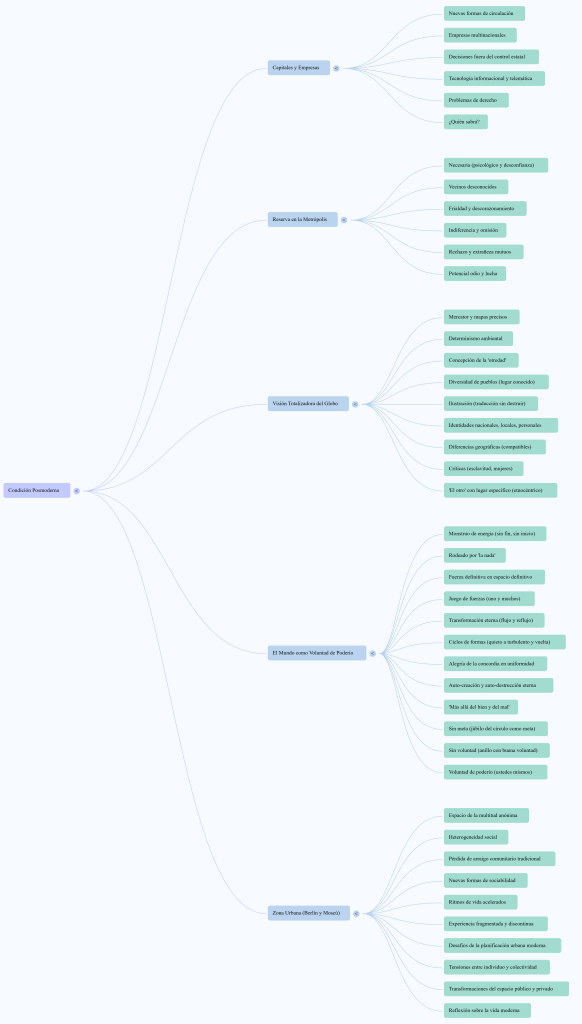

Mapa mental

Claves

• La transformación del saber y el auge de la información: Lyotard destaca el cambio de estatuto del saber en las sociedades informatizadas y la mercantilización del conocimiento, donde la “Enciclopedia de mañana son los bancos de datos”. Se enfatiza la importancia de la información y la decodificación en el progreso social, con posibles implicaciones para el papel del Estado y la gestión de datos.

• La relación entre postmodernismo y capitalismo tardío: Jameson, citando a Mandel, vincula estrechamente el postmodernismo con una etapa avanzada y multinacional del capitalismo, donde todas las posiciones sobre la cultura posmoderna son también declaraciones políticas sobre este sistema económico.

• La compresión espacio-temporal: Harvey analiza cómo el capitalismo tardío se caracteriza por una intensa “compresión espacio-temporal” debido a la búsqueda de la aceleración de la rotación del capital por parte de las empresas. La influencia en la producción del espacio se convierte en una fuente de poder social.

• La naturaleza construida de la identidad y la subjetividad: Hall argumenta que la identidad no es natural sino una construcción dentro del juego del poder y la exclusión. La identidad se entiende como un punto de encuentro temporal entre discursos y la producción de subjetividades, un “punto de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas”. Foucault también es presentado como alguien que historiza radicalmente la categoría del sujeto, produciéndolo “como un efecto” dentro del discurso.

• La crítica a las nociones tradicionales de legitimidad y consenso: Lyotard cuestiona la búsqueda de un consenso universal como base para la legitimación, argumentando que los juegos de lenguaje son heteromorfos. Propone un consenso local y sujeto a revisión. Foucault, en “Qué es la crítica”, explora la crítica como una actitud de “no ser gobernado” y se centra en el análisis de las relaciones entre saber y poder, más que en la legitimidad del conocimiento.

• El poder y el saber como elementos indisociables: Foucault, a través de la “investigación histórico-filosófica”, busca descubrir las conexiones entre mecanismos de coerción (poder) y contenidos de conocimiento, entendiendo saber como “todos los procedimientos y todos los efectos de conocimiento que son aceptables en un momento dado y en un dominio definido” y poder como “toda una serie de mecanismos particulares, definibles y definidos”.

• La importancia de la documentalidad: Ferraris propone que el capital del siglo XXI es la “documentalidad”, la representación escrita que confiere valor y existencia en el mundo económico y social. La documentalidad se considera la fuente de la normatividad, donde los documentos tienen una función agentiva y deóntica, produciendo actos.

• La globalización cultural y la dislocación: Appadurai introduce el concepto de “paisajes” (étnico, financiero, tecnológico, mediático, ideológico) para analizar los flujos culturales globales, subrayando la “dislocación” fundamental entre ellos. La “desterritorialización” se convierte en una característica clave de la modernidad desbordada.

• La ciudad como texto y espacio de experiencia: Harvey, en su análisis de París, concibe la ciudad como un producto de la acumulación de capital y las relaciones sociales, donde el espacio está intrínsecamente ligado al poder y las relaciones de clase. Fritzsche también explora “Berlín 1900: la ciudad como texto”, mostrando cómo la experiencia urbana fragmentada se refleja en los medios de comunicación y el lenguaje. Careri examina las exploraciones urbanas y las prácticas artísticas y políticas que buscan redefinir la relación con el espacio urbano.

Cronología Detallada de Eventos:

Décadas Previas:

- Desarrollo de nuevas formas de circulación de capitales: Surgen entidades conocidas genéricamente como empresas multinacionales.

- Impacto en la estabilidad de los estados-nación: Estas nuevas formas de circulación de capitales comienzan a poner en peligro la estabilidad de los estados-nación.

- Pérdida de control estatal sobre la inversión: Las decisiones relativas a la inversión escapan, al menos parcialmente, al control de los estados-nación.

Época Contemporánea:

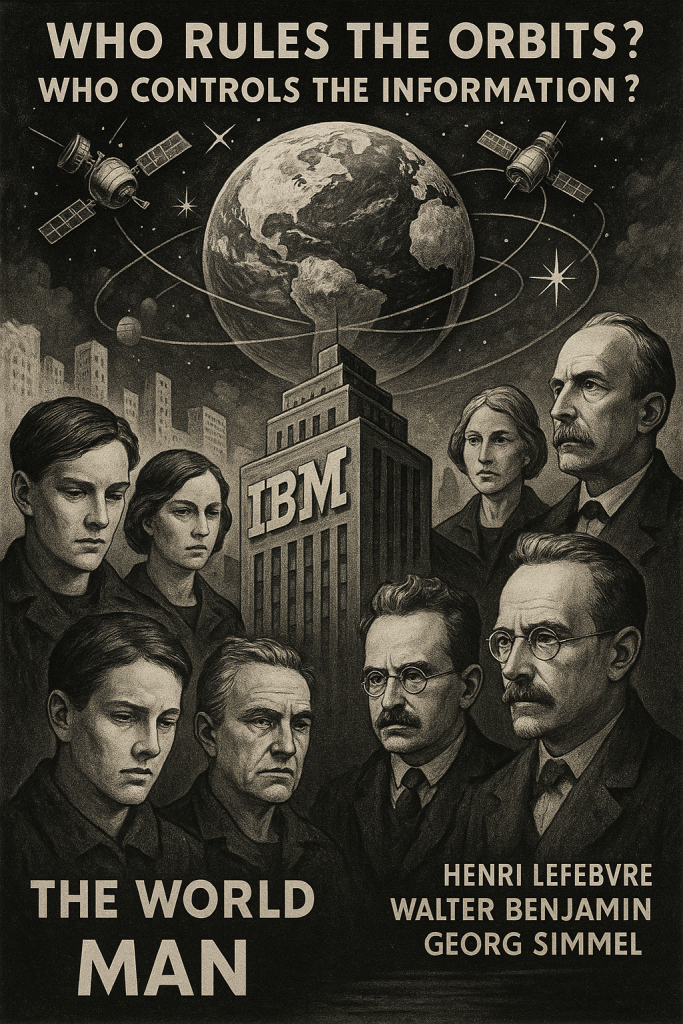

- Proliferación de la tecnología informacional y telemática: Estas tecnologías intensifican la problemática del control sobre la información y las comunicaciones.

- Escenario hipotético de control orbital: Se plantea la posibilidad de que empresas privadas (como IBM) controlen bandas del campo orbital terrestre para satélites de comunicaciones y bancos de datos.

- Nuevas cuestiones de derecho: Surgen interrogantes sobre el acceso a estos recursos orbitales, la definición de canales y datos permitidos, y el rol del Estado como regulador o usuario.

- Pregunta fundamental sobre el conocimiento: A través de las cuestiones legales, se plantea la pregunta de “¿quién sabrá?”.

Vida Metropolitana:

- Desarrollo de una “reserva” en la vida metropolitana: Surge una actitud de distanciamiento y desconfianza entre los habitantes de las grandes ciudades.

- Causas de la reserva: Esta reserva se atribuye en parte a factores psicológicos y al derecho a desconfiar de los elementos efímeros y superficiales de la vida metropolitana (“pisa y corre”).

- Consecuencias de la reserva:Aislamiento entre vecinos, que pueden no conocerse durante años.

- Percepción de frialdad y descorazonamiento por parte de habitantes de ciudades más pequeñas.

- Naturaleza profunda de la reserva: Más allá de la indiferencia, esta reserva contiene una ligera omisión, rechazo y extrañeza mutuos.

- Potencial de conflicto: Estas actitudes negativas podrían transformarse en odio y lucha en caso de un contacto más cercano.

Época Contemporánea:

- Desarrollo de un mecanismo de movilización sin precedentes: Se identifica un nuevo mecanismo de movilización que supera en rapidez y alcance a ejemplos históricos previos.

- Manifestaciones de la movilización: Este mecanismo se observa tanto en la burocratización como en la militarización.

- Comparación con sistemas existentes: Se argumenta que este mecanismo es más nuevo que el propio sistema capitalista, aunque haya sido preparado por la historia humana.

- Recurso fundamental: La base de esta movilización reside en el “registro”.

Sin especificar:

- Visión del “mundo” como energía: Se describe el mundo como un monstruo de energía sin comienzo ni fin, rodeado por la “nada”.

- Naturaleza dinámica y cíclica del mundo: El mundo es un mar de fuerzas en constante flujo, transformación y eterno retorno de sus formas.

- Contradicciones inherentes al mundo: El mundo oscila entre la quietud y la turbulencia, la concordia y la contradicción.

- Afirmación del eterno retorno: El mundo se afirma como aquello que debe retornar eternamente, sin saciedad ni fatiga.

- El “mundo” como voluntad de poderío: Se identifica la esencia de este mundo como “la voluntad de poderío”, y se afirma que los individuos también son esa voluntad.

- Ausencia de meta trascendente: El mundo no tiene una meta externa, siendo el júbilo del ciclo en sí mismo un posible fin.

Análisis de zonas urbanas:

- Estudio comparativo de Berlín y Moscú: Se realiza un análisis de la zona urbana, comparando las dinámicas y características de Berlín y Moscú.

- Temas de análisis: El texto parece abordar aspectos como la producción del espacio urbano, la relación entre centro y periferia, la movilidad, las identidades urbanas y posiblemente las transformaciones post-socialistas en el caso de Moscú.

- Menciones de autores y teorías: Se refieren a conceptos y autores relevantes para el estudio urbano y social, como Lefebvre, Benjamin, Simmel, y teorías sobre la modernidad y la postmodernidad.

- Contexto histórico: El análisis se sitúa en un contexto donde las ciudades experimentan transformaciones significativas, incluyendo la reunificación de Berlín y los cambios post-soviéticos en Moscú.

Glosario de Términos

• Actos de habla: Se refieren a las unidades mínimas básicas de la comunicación lingüística. Son los efectos de los discursos que se localizan al estudiar el lenguaje. Los interlocutores recurren a ellos y cambian de juego de un enunciado a otro en el uso ordinario del discurso. Ejemplos incluyen el enunciado denotativo, las declaraciones performativas, la interrogación, la promesa, la descripción literaria y la narración. Están dotados de formas y efectos muy diferentes.

• Antimodelo del sistema estable: Caracteriza la pragmática de la ciencia en la postmodernidad. En este modelo, se retiene todo enunciado que comporta diferencia con lo que se sabe, argumenta y prueba. Es un modelo de “sistema abierto” donde la pertinencia del enunciado reside en que “da nacimiento a ideas”, es decir, a otros enunciados y reglas de juego.

• Aparato (apparato) / Aparatos (apparecchi): Maurizio Ferraris distingue lingüísticamente entre apparato (singular) y apparecchi (plural), aunque ambos se traducen como “aparato” en castellano. Los “aparatos” (plural) son los terminales de movilización, como las ARMI – “Aparatos de Registro y Movilización de la Intencionalidad”. El “aparato” (singular) se refiere a una estructura más arcaica y, en buena medida, inconsciente que gobierna estos nuevos aparatos. También se menciona la estructura documental de la sociedad como “aparato”.

• Arqueología: Nivel del procedimiento de “eventualización” propuesto por Foucault. Consiste en tomar conjuntos de elementos para descubrir conexiones entre mecanismos de coerción y contenidos de conocimiento. Utiliza “saber” y “poder” como herramientas metodológicas para analizar la aceptabilidad histórica de un sistema, evitando la perspectiva de legitimación.

• ARMI: Acrónimo acuñado por Maurizio Ferraris para designar los “Aparatos de Registro y Movilización de la Intencionalidad”. Son terminales de movilización que se caracterizan por su gran capacidad de registro. En italiano, “armi” significa “armas”.

• Bajo borradura: Una descripción utilizada por Stuart Hall, inspirada en Derrida, para referirse a conceptos como la “identidad” que, aunque se encuentran “destotalizados o deconstruidos” y no funcionan en su paradigma original, son necesarios para seguir pensando ciertas cuestiones clave. Permite seguir leyendo un concepto aunque su forma original esté tachada.

• Cadena de significantes: Concepto psicoanalítico que Lacan utiliza para describir la esquizofrenia como una ruptura en esta serie sintagmática intervinculada de significantes que constituye una expresión o mensaje. Se basa en el principio estructuralista de Saussure de que el mensaje se genera en el movimiento de significante a significante. La ruptura en esta cadena quiebra la relación entre significantes.

• Caza furtiva: Término de Michel de Certeau, citado en el contexto de la lectura de la ciudad, para describir el acto individual y creativo de leer, y apropiarse de los contenidos : una práctica cotidiana que escapa al control del emisor y que transforma el consumo en producción simbólica.

• Ciencia: Un subconjunto del “conocimiento”. Se compone de enunciados denotativos y exige dos condiciones suplementarias para su aceptabilidad: que los objetos sean accesibles de modo recurrente bajo condiciones de observación explícitas, y que los enunciados pertenezcan al lenguaje pertinente para los expertos. Su pragmática se centra en los enunciados denotativos y se describe como un “sistema abierto” en la postmodernidad.

• Conducta: Término ambiguo en Foucault que significa tanto “conducir” a otros mediante coerción como “comportarse” dentro de un campo de posibilidades. Gobernar se entiende como estructurar este campo de acción posible de los otros.

• Conocimiento: El conjunto de enunciados denotativos o descriptivos sobre objetos, susceptibles de ser verdaderos o falsos. La ciencia es un subconjunto del conocimiento. En la perspectiva especulativa, el conocimiento auténtico es “saber indirecto”, incorporado a un metarrelato.

• Consenso: Es lo que constituye la cultura de un pueblo, permitiendo circunscribir el “saber” y diferenciar al que sabe del que no sabe. En el debate sobre la legitimación, se critica la búsqueda de un consenso universal (Habermas) como un valor anticuado y sospechoso. Se propone que, si hay consenso sobre las reglas de un juego de lenguaje, este debe ser local, obtenido de los jugadores efectivos y sujeto a rescisión.

• Crítica: Foucault la define como una actitud o arte: “el arte de no ser gobernado” o “el arte de no ser gobernado así y a este precio”. Propone abordarla desde el problema del “poder” y la “eventualización”.

• Cultura de un pueblo: Es el conjunto de criterios pertinentes, admitidos por los interlocutores de quien “sabe”, que legitiman enunciados y actuaciones. El consenso sobre estos criterios es lo que constituye la cultura.

• Deconstrucción: En la obra de Maurizio Ferraris, se entiende como una relectura de la antropología política conservadora con vistas a la emancipación. O sea, una estrategia crítica que busca analizar, desmontar y cuestionar los supuestos, jerarquías y oposiciones binarias que estructuran los discursos, los textos y las representaciones culturales.

• Denotativo: Tipo de enunciado cuyo criterio de aceptabilidad es su valor de verdad19. Los enunciados denotativos describen objetos18. Son el foco de la pragmática científica.

• Descentramiento del sujeto: Tema recurrente en la teoría contemporánea que se refiere a la “muerte” o fin del sujeto centrado (la mónada, el ego, el individuo burgués autónomo). Este fenómeno produce estrés y se asocia a la disolución del sujeto en el mundo de la burocracia organizativa.

• Desterritorializado: Se refiere a la nueva comprensión del mundo que habitan muchas personas en la actualidad, necesaria para desarrollar una etnografía cosmopolita.

• Différance: Concepto de Derrida que Stuart Hall utiliza para entender cómo las identidades se construyen en o a través de la diferencia y el aplazamiento, siendo constantemente desestabilizadas por aquello que excluyen.

• Diskurs: Término de Habermas (“discurso”), que se refiere al diálogo de argumentaciones. Propone que a través de él se puede llegar a un consenso universal. Esta idea es criticada por Lyotard debido a la heterogeneidad de los juegos de lenguaje.

• Dispositivo: Concepto utilizado por Agamben (basado en Foucault), que se refiere explícitamente a aparatos técnicos. Ferraris señala que sus ARMI se aproximan a esta noción.

• Documentalidad: Ferraris la presenta como la estructura de la realidad social, haciendo posibles fenómenos colectivos como el poder. Es la fuente de la normatividad y se basa en el mecanismo de emersión social. Se puede considerar una rama de la filosofía de la acción, ya que los documentos, como registros de actos, buscan producir otros actos. La responsabilidad encuentra su condición en el registro, es decir, en la documentalidad.

• Doble escritura: Descripción de Derrida, usada por Stuart Hall, para referirse a la manera de pensar conceptos “bajo borradura”, señalando el intervalo entre la inversión de un término y el surgimiento de un nuevo concepto.

• Enunciados: Actos de habla que pueden clasificarse en diferentes categorías como denotativos, prescriptivos, valorativos, performativos, etc.6. Las instituciones operan como filtros sobre ellos, restringiendo lo que puede decirse y privilegiando ciertas clases3. Los enunciados aceptados como “de saber” están sujetos a prescripciones, especialmente bajo la hegemonía de la informática35.

• Espacio social: Concepto de Althusser que Jameson utiliza para repensar la geografía y la cartografía en términos de clases sociales y contexto (nacional/internacional), permitiendo analizar cómo las personas trazan mapas cognitivos de su relación social.

• Espíritu especulativo: Nombre que recibe el discurso sobre la legitimación del saber científico en la universidad tradicional. Esta especulación, de naturaleza filosófica, debe restituir la unidad de los conocimientos dispersos en una metanarración racional.

• Eventualización: Procedimiento de análisis histórico-filosófico propuesto por Foucault que aborda el problema de la crítica desde el ángulo del poder. Implica descubrir conexiones entre mecanismos de coerción y contenidos de conocimiento. Significa involucrarse con algo cuya estabilidad no es absoluta, de modo que se pueda concebir su desaparición o las condiciones que la hacen posible.

• Genealogía: Nivel del análisis histórico-filosófico de Foucault que se enfoca en las singularidades y sigue las líneas de ruptura y emergencia de los sistemas (positividades). Busca comprender la aceptabilidad histórica de un sistema desvelando su arbitrariedad y violencia.

• Gobernar: Estructurar un campo posible de acción para los otros21. La crítica se define como el arte de no ser gobernado de una cierta manera.

• Hegemonía de la informática: El predominio de la informática, que impone una lógica y un conjunto de prescripciones sobre los enunciados aceptados como “de saber”.

• Identidad: Concepto que, según Stuart Hall, funciona “bajo borradura”. Se construye dentro del discurso y es producto de la marcación de la diferencia y la exclusión. No es una unidad natural sino construida. Se define como el punto de encuentro o “sutura” entre los discursos que interpelan a los sujetos y los procesos que producen subjetividades. Son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas. Su constitución es un acto de poder41. Se construye a través de la différance.

• Inconmensurabilidad: Se refiere a la distinción o separación entre diferentes dominios, mencionada en relación con la fuerza, el derecho y la sabiduría. También se alude a ella al distinguir juegos de lenguaje como el denotativo de otros.

• Informatización: La multiplicación de las máquinas de información que afecta la circulación y naturaleza del saber, requiriendo que el conocimiento sea traducible a “cantidades de información” y “lenguaje de máquina”. Puede ser un instrumento de control regido por la performatividad (terror) o servir a grupos de discusión si el público tiene acceso libre a los datos.

• Inscripción: Maurizio Ferraris argumenta que registrar una acción (en contraste con solo decirla) la hace existir socialmente y le otorga fuerza o poder45. Es un elemento clave en la base de la “documentalidad” y el mecanismo de emersión social33. La mente puede representarse como un soporte escritural, una “tabla de inscripciones”33….

• Intencionalidad (colectiva): Idea de estar juntos comunitariamente o de actuar juntos. Ferraris sugiere que sus formas de movilización deben buscarse en los “aparatos” técnicos y la estructura documental de la sociedad. La documentalidad se presenta como la condición de posibilidad de la intencionalidad colectiva.

• Interpretación: Tema central en el análisis de Foucault sobre Nietzsche, Marx y Freud. En el siglo XVI se basaba en la “semejanza”. Para Nietzsche, Marx y Freud, la interpretación se convierte en una “tarea infinita”. No hay significado original, solo interpretaciones. La “vida de la interpretación” es creer que no hay sino interpretaciones. Se contrasta con la semiología. Las técnicas de interpretación pueden verse como “terapéuticas”.

- Foucault critica que la interpretación —sobre todo en el psicoanálisis o en la hermenéutica— sigue buscando un “detrás de las cosas”, un sentido oculto o reprimido. Se sigue actuando como si la verdad existiera, pero estuviera escondida.

- En lugar de interpretar, Foucault propone la genealogía, que rastrea cómo han emergido los discursos, saberes, prácticas y subjetividades en contextos históricos específicos. “¿Cómo, cuándo y por qué esto llegó a significar lo que significa?”

- Y no se intenta comprender la verdad del sujeto sino cómo el sujeto ha sido constituido históricamente.

• Juegos de lenguaje: Diferentes categorías de enunciados, cada una definida por reglas que especifican sus propiedades y uso. Wittgenstein los comparó con las reglas del ajedrez. Son heteromorfos y proceden de reglas pragmáticas heterogéneas. La tradición narrativa es al mismo tiempo la de los criterios que defiende una triple competencia (saber-decir, saber-escuchar, saber-hacer) y que se transmiten con los relatos, constituyendo las reglas pragmáticas del lazo social. El consenso sobre sus reglas debe ser local.

• Legitimación: Proceso por el cual un legislador se encuentra autorizado a promulgar una norma; o un enunciado científico es aceptado. La “especulación” (filosofía) era el discurso de legitimación del saber científico en la universidad tradicional. El saber científico postmoderno incluye explícitamente el discurso sobre las reglas que le dan validez. La única legitimación concebible para aceptar nuevas metaprescriptivas es que “dará nacimiento a ideas”.

• Lenguaje de máquina: Hacia el cual el conocimiento debe ser traducido para volverse operativo y circular a través de los nuevos canales informáticos. La orientación de nuevas investigaciones se subordina a esta condición de traducibilidad.

• Metaprescriptivas: Reglas que prescriben lo que deben ser las “jugadas” de los juegos de lenguaje para ser admisibles. Son de naturaleza prescriptiva, no denotativa. Prescriben los criterios mismos de admisibilidad dentro de un sistema discursivo. Ludwig Wittgenstein (sobre los juegos de lenguaje) originalmente, y luego, posmoderno y epistemológico, por Jean-François Lyotard.

• Montaje global: Concepto utilizado por Stephen J. Collier y Aihwa Ong para identificar una constelación inestable configurada por formas globales interactivas y regímenes políticos situados. El espacio de análisis se configura por la intersección de elementos globales y situados, en lugar de entidades territoriales predefinidas. Prioriza el despliegue asimétrico de los medios emergentes por encima de la jerarquía estructural.

• Movilización total: Concepto mencionado (con referencia a Ernst Jünger), que Ferraris relaciona con el “registro” como elemento que conecta la militarización y la mediatización.

• Muerte del sujeto: Tema de moda en la teoría contemporánea, que se refiere al fin o descentramiento del sujeto (la mónada, el ego, el individuo burgués autónomo).

• Nexo de saber-poder: Conexión entre mecanismos de coerción y contenidos de conocimiento analizada por Foucault. Saber y poder no son extraños; el conocimiento debe conformarse a reglas y tener efectos coercitivos, y el poder debe desplegarse según sistemas de saber validados. Este nexo constituye la aceptabilidad de un sistema social.

• Opinión: Modo de legitimación de enunciados (especialmente prescriptivos o valorativos) basado en la conformidad a los criterios pertinentes admitidos en el medio de los interlocutores de quien sabe. Los primeros filósofos llamaron “opinión” a este modo.

• Performatividad: Tipo de enunciado cuyo efecto sobre el referente coincide con su enunciación. En el contexto postmoderno, el criterio de performatividad se asocia con la eficiencia y la hegemonía de la informática. Implica que los “jugadores” asumen responsabilidad no solo por los enunciados sino también por las reglas. Judith Butler la re-lee como el poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos que regula y constriñe, despojándola de asociaciones con la volición o intención.

• Policía epistemológica: Expresión metafórica usada por Sarlo para describir las disposiciones o limitaciones que operan en nombre de ciertos conceptos (como la estética o el poder del lenguaje) y que pueden restringir la libertad de interrogación sobre la cultura y el arte.

• Posdesdibujamiento: Término de Appadurai para la fase posterior al “desdibujamiento de los géneros”, caracterizada por debates aguzados sobre la relación entre la palabra y el mundo.

• Postmodernismo / Condición postmoderna: Tema central del informe de Lyotard1 sobre el saber. Se asocia con el descentramiento o “muerte” del sujeto. Implica transformaciones en el saber, particularmente bajo la hegemonía de la informática y en la pragmática de la ciencia. David Harvey lo vincula a la transición económica y los cambios en las experiencias espaciales y temporales.

• Poder: En el análisis de Foucault, es un término metodológico que cubre los mecanismos definidos que inducen comportamientos o discursos. Se entiende como una “relación”. Las relaciones de poder se vinculan a la “conducta” y el “gobierno”. Ferraris argumenta que el poder debe considerarse independiente del saber, pero vinculado a la esfera del “registro” y su articulación social en la “escritura”.

• Pragmática: Aspecto de los actos de habla que se refiere a sus efectos y uso. La pragmática del saber científico se centra en los enunciados denotativos pero implica reglas metaprescriptivas. El criterio de performatividad destaca las funciones pragmáticas del saber bajo el criterio de eficiencia. La tradición de los relatos transmite un grupo de reglas pragmáticas que constituyen el lazo social.

• Prescriptivos: Tipo de enunciados que prescriben acciones. Las reglas que rigen los juegos de lenguaje son de naturaleza prescriptiva, llamadas “metaprescriptivas”. En una perspectiva, se privilegian los enunciados prescriptivos del sujeto práctico.

• Registro: Característica distintiva de las ARMI y concepto clave para Maurizio Ferraris. Conecta fenómenos dispares como la militarización y la mediatización. Sugiere que la finalidad del lenguaje es el registro (no solo la expresión) para que el animal se convierta en social. Registrar una acción la hace existir socialmente y le da fuerza. El poder se considera independiente del saber pero dependiente de la esfera del registro y la escritura. La responsabilidad encuentra su condición más potente en el registro.

• Representaciones del espacio: Uno de los aspectos del espacio en la vida social, que abarca signos, significaciones, códigos y saberes que permiten comprender las prácticas materiales espaciales.

• Saber: Un concepto amplio que excede la ciencia y el conocimiento. Incluye saber-hacer, saber-vivir, saber-oír, etc., abarcando competencias más allá del criterio de verdad, como eficiencia, justicia, dicha, belleza. Capacita para emitir “buenos” enunciados de varios tipos y “buenas” actuaciones. Coincide con una amplia “formación” y tiene afinidad con la costumbre y la opinión consensuada de una comunidad. En el análisis foucaultiano, “saber” es un término metodológico para los procedimientos y efectos de conocimiento aceptables.

• Saber científico: Un tipo de discurso. Desde hace cuarenta años, las ciencias y técnicas de punta se apoyan en el lenguaje y tecnologías asociadas (informática, cibernética, etc.). La hegemonía de la informática le impone lógicas y prescripciones, exigiendo la traducibilidad a lenguaje de máquina. Su pragmática se centra en los enunciados denotativos pero exige reglas metaprescriptivas. Su legitimación postmoderna incluye el discurso explícito sobre sus reglas de validez.

• Semejanza: Concepto fundamental sobre el que reposaban las técnicas de interpretación en el siglo XVI. Abarcaba nociones como convenientia, aemulatio, analogía, simpatía y signatura. La interpretación se basaba en el paso de una semejanza a otra (cognitio) o el conocimiento en profundidad (divinatio).

• Semiología: Foucault la presenta como enemiga de la hermenéutica. Una hermenéutica que se repliega sobre la semiología cree en la existencia absoluta de los signos y abandona la infinitud de la interpretación. Esto se asocia al marxismo después de Marx.

• Significante / Significado: Conceptos del estructuralismo de Saussure utilizados por Lacan para explicar que el mensaje se genera por el movimiento del significante al significante, siendo el significado un “efecto-mensaje” proyectado por esa relación. En el análisis de Foucault, el signo en Nietzsche, Marx y Freud deja de ser un simple significante para convertirse en encubridor de la interpretación.

• Sistema abierto: Modelo con el que se describe la pragmática de la ciencia en la postmodernidad. La pertinencia de un enunciado en este sistema es que “da nacimiento a ideas”, generando otros enunciados y reglas. Se opone al sistema estable.

• Sujeto: El individuo tradicional (mónada, ego, burgués autónomo) cuyo “descentramiento” o “muerte” es un tema de la teoría contemporánea. Hall lo concibe como construido dentro del discurso, el resultado de la “sutura” entre discursos que interpelan y procesos que producen subjetividades. Su constitución implica “tecnologías del yo” y prácticas de auto-constitución. Es producido en el curso de su materialización como un efecto de poder, a través del poder reiterativo del discurso.

• Sutura: Término de Stephen Heath, adoptado por Stuart Hall, para describir el enlace del sujeto a estructuras de sentido. Las identidades son puntos de adhesión temporaria resultado de la articulación exitosa del sujeto en el discurso.

• Tecnologías del yo: Conceptos de Foucault que se refieren a los regímenes de autorregulación y autoconfiguración, y las prácticas de la libertad, que intervienen en la constitución del sujeto. Son prácticas de la auto-constitución subjetiva.

• Terror: Se menciona como consecuencia inevitable si la informatización se convierte en un instrumento de control regido por la performatividad. La renuncia al terror está implícita en el reconocimiento del heteromorfismo de los juegos de lenguaje, ya que el terror supone su isomorfismo.

• Teoría: Término que, según Appadurai, adquirió una “aureola sexy” y dominó los estudios literarios en las últimas décadas.

• Valor de verdad: Criterio de aceptabilidad fundamental para los enunciados denotativos19. Presupone la formulación y aceptación de un sistema axiomático78.keep_pinGuardar como nota

- Título original: La condition postmoderne: rapport sur le savoir

Autor: Jean-François Lyotard

Editorial: Éditions de Minuit

Año de publicación: 1979

ISBN: 978-2-7073-0276-2

Páginas: 109

Colección: Critique

Edición en español: La condición postmoderna: informe sobre el saber, Ediciones Cátedra, 2006, ISBN 978-84-376-0466-4

– Resumen detallado

Lyotard examina cómo el conocimiento y su legitimación han cambiado en la era postmoderna, caracterizada por la informatización y la caída de las grandes narrativas.

1. Fin de las metanarrativas

Lyotard sostiene que las “metanarrativas” o “grandes relatos” (como el progreso, la emancipación o la realización del Espíritu) que legitimaban el saber en la modernidad han perdido credibilidad. En su lugar, emerge una pluralidad de “pequeños relatos” que reflejan la diversidad y fragmentación del conocimiento en la sociedad postmoderna.

2. Saber y poder

El autor plantea que el saber se ha convertido en una mercancía, influenciada por la lógica del capitalismo y la tecnología. La informatización transforma el conocimiento en inforación cuantificable, y su valor se mide por criterios de eficiencia y utilidad, afectando la forma en que se produce y legitima el saber.

3. Legitimación por performatividad

En la sociedad postmoderna, la legitimación del saber ya no se basa en su verdad o justicia, sino en su performatividad, es decir, en su capacidad para generar resultados eficientes. Esto implica que las instituciones valoran el conocimiento por su funcionalidad y aplicabilidad, más que por su contenido intrínseco.

4. La ciencia postmoderna

Lyotard describe la ciencia postmoderna como una búsqueda de “instabilidades”, enfocada en lo inestable y lo impredecible. Esta ciencia se aleja de la búsqueda de verdades universales y se orienta hacia la exploración de lo diverso y lo particular.

5. Pluralidad de juegos de lenguaje

Inspirado por Wittgenstein, Lyotard introduce la idea de que el conocimiento se compone de múltiples “juegos de lenguaje”, cada uno con sus propias reglas y contextos. Esta pluralidad refleja la diversidad de formas de saber y la imposibilidad de una única narrativa que los unifique.

– Citas destacadas

“Simplificando hasta el extremo, defino lo postmoderno como una incredulidad hacia las metanarrativas.”

“El saber en las sociedades postindustriales se traduce en cantidad de información y se legitima por su performatividad.” ↩︎

↩︎

Views: 19